黄渭运河构成了一条横贯工具的陇海航道将帮力

若何将这些水源弥补至渭河呢?能够考虑扶植一条“黄渭运河”,这条运河将从出发,曲通渭河上逛,估计距离为200公里。虽然海拔存正在差别,逾越黄河取渭河的分水岭是一个挑和,但借帮现代的多级水船闸手艺,例如贵州的乌江航道,问题是能够处理的。若是通航坚苦,能够考虑建筑引黄济渭工程,为渭河供给脚够的水源。

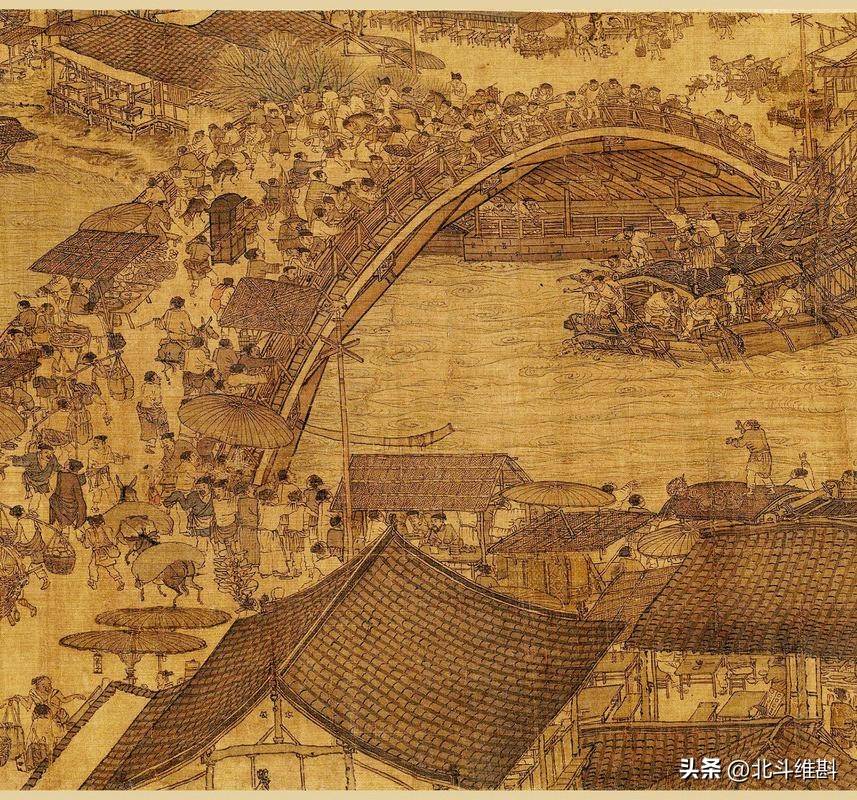

唐朝初期,关中地域的航运碰到了诸多坚苦。起首,黄河正在三门峡一带的水流湍急,无法航行,必需改为陆运;其次,从潼关到长安的水道也因河流堵塞无法通航,运输效率极为低下。627年,关中,唐朝从江淮地域调粮,但因为陆运效率低,成果“牛死什”。为了缓解粮食危机,唐朝宰相裴耀卿对漕运进行了,实施了分段运输和节级转送的策略,每年能够向关中运输约200万石粮食。到天宝年间,唐朝进一步开凿新渠,使年粮食运输量提拔至400万石。

虽然唐朝对航道进行多次整理,但关中航运的能力照旧较着下降。虽然唐朝处于天气温暖潮湿期,渭河的水量本应充脚,但因为黄土高原开辟过度,丛林资本遭到,水源涵养能力严沉下降,渭河的水量曾经不脚,且季候性波动性添加。这导致了关中水运的逐渐阑珊。

正在西汉初期,每年从关东地域调入关中的粮食量可达到数十万石。到了汉武帝期间,关中对粮食的需求量急剧添加,因为渭河水道盘曲且水浅,航行坚苦,汉武帝开凿一条新的运河,这条运河从长安出发,中转黄河,全长约三百余里。运河开通后,关中的粮食运输量大幅提拔,年运粮总量达到了400万石,最高以至达到了600万石。运河的扶植极大提高了运输效率,过去需要六个月的运输时间缩短为三个月。同时,运河的开通也为周边的地盘供给了灌溉,进一步提高了关中的粮食出产。

进入秦汉以及隋唐期间,渭河正在漕运方面的感化愈加凸显。张良曾正在谈及关中地舆劣势时提到:“关中阻三面而,独以一面东制诸侯,诸侯安靖,河渭漕挽全国,西给京师,诸侯有变,顺流而下,脚以委输。”这表白,虽然关中平原的地盘相对狭小、粮食产量无限,但关中的粮食需求却依赖着从关东及江南地域的集结。这些粮食次要通过水运运输至关中,确保了关中的经济取不变。

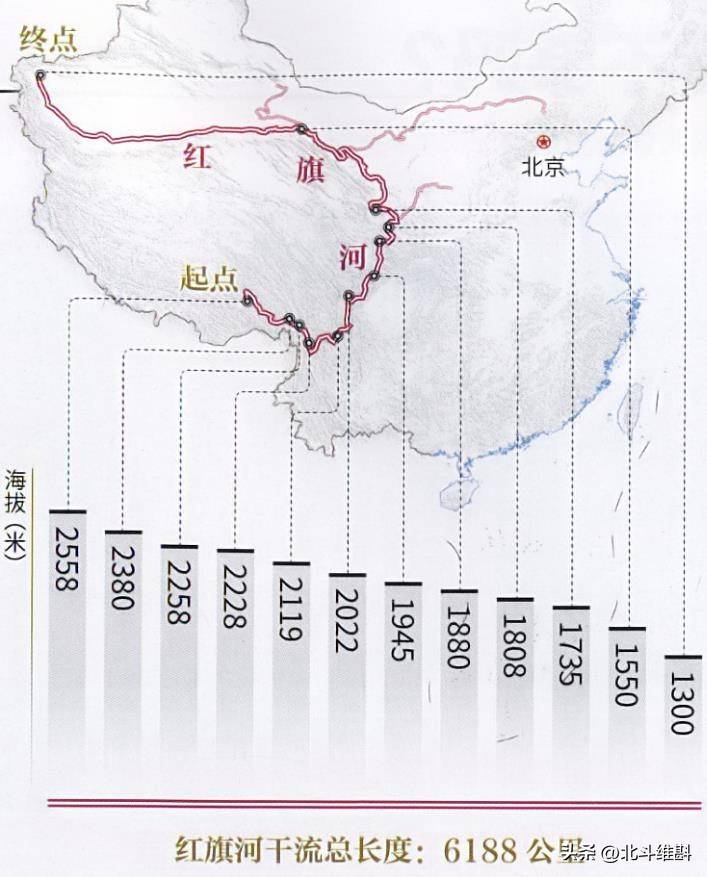

虽然我们曾经实施了南水北调工程,并非用于航运。因而,为了给黄河弥补水源,我们还需要扶植更大的水利工程,此中一个极具前瞻性的方案是“藏水北调”。其根基思是正在雅鲁藏布江大拐弯处扶植一系列超等水电坐,通过提高水位300米,操纵管道将水源引至怒江、澜沧江、金沙江等,最终输送至西北地域,为黄河、河西走廊、阿拉善高原以及新疆供给水源。通过这一体例,每年调水量可达到600亿立方米,以至可能更多。

隋朝同一后,渭河的航运仍然至关主要。然而,因为渭河河床堆积严沉,水道变浅,渭河曾经难以承载大规模的水运。为了保障粮食供应,隋文帝决定开凿一条新运河,从潼关起,向东引渭水,运河长约300里,名为“广通渠”。广通渠建成后,关中地域正在随后的中敏捷集结粮食,处理了粮食欠缺问题,彰显了运河扶植对西北不变的庞大感化。虽然隋朝敏捷建筑了这条运河,仅用三个月便完成,但因为隋炀帝东迁洛阳,这条运河逐步被烧毁,进入唐朝初期时,运河已无法通航。

正在古代,渭河是关中地域独一具备通航前提的河道。早正在西周期间,周武征时便沿着渭河顺流而下,颠末潼入黄河,起头了大规模的交和取结构。此后,西周将周边的诸侯国分封至黄河下逛,而这些诸侯国的朝贡线往往颠末黄河的各个主流,进入洛阳,再由洛阳转运至关中地域。

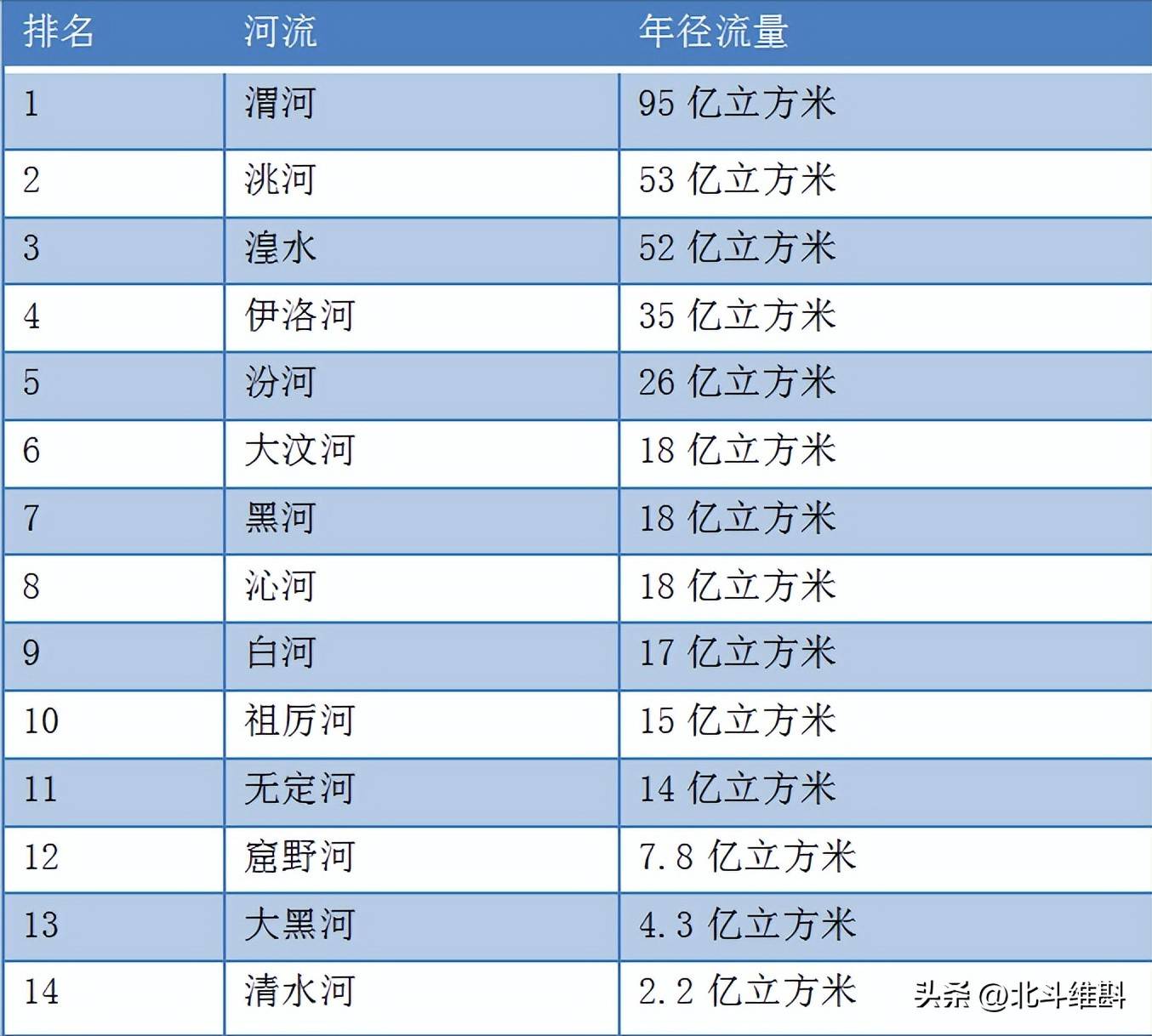

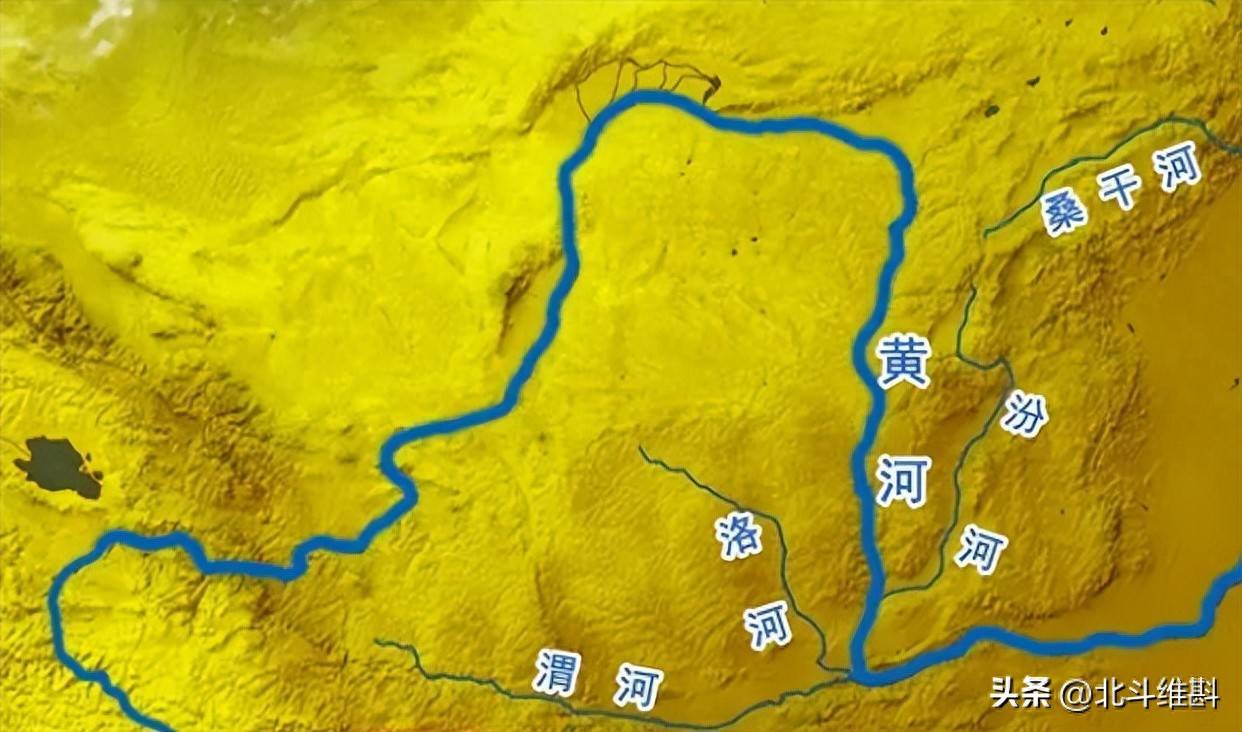

若要实现北方经济的回复,必需恢复黄河、渭河、京杭运河(北段)及海河的通航。航道就像血管一样,水运通顺,北方经济才能活跃。然而,想要实现这一方针,需要付出庞大的勤奋。目前,黄河的年径流量约为560亿立方米,入海口更少,只要360亿立方米。做为黄河第一大主流的渭河,其年径流量仅为90亿立方米,远低于长江流域的主流。因而,要恢复黄河、渭河通航,必需通过弥补水源。

进入五代期间,关中地域的经济地位逐步下滑,决定将国都迁至开封,沿运河成长,至北宋期间,渭河虽然正在短途内能通航,但对全国物资运输的影响微乎其微。跟着渭河年径流量的进一步削减以及铁运输的成长,渭河的航运能力完全。

一旦西南水源调入黄河,顺流而下,颠末,便可注入渭河,鞭策渭河航道扶植,增深加宽河流。待水源不变后,渭河就能实现通航,为关中平原的农业取工业供给充脚的水资本,进一步推进本地经济成长。

持久以来,中国经济沉心南移的缘由常被归结为南方的地盘开辟取北方的和乱,较少有人提到河道航运的问题。现实上,北方河道的断航,恰是经济沉心南移的主要要素之一。水运是一种成本极低的运输体例,水运发财的地域,物流成本较低,经济天然可以或许兴旺成长。相反,水运匮乏的地域,运输成本昂扬,经济难以繁荣。古代的长安、洛阳、开封、徐州、太原等北方大城市,往往是航道上的主要节点,也是水运的枢纽。然而,跟着交通地位的下降,这些城市的影响力逐步削弱。

近期浏览:本新闻您曾浏览过!

- 高考地舆必看:秦岭生态变化揭秘! 2025-06-21

- 三秦大地的文学路程:从汗水中罗致灵感的艺术 2025-04-24

- 韩国次要有哪些平原? 2025-04-23

- 【甘快看】甘肃张掖从“芯”出发擦亮“有种·种 2025-04-23

- 大荔现正在成长如何? 2025-04-09

- 七仙女思春_七仙女思春V746(中国)网坐-IOS通用版 2025-04-08

- 菜单

English

English